「妊婦加算」廃止検討で結局どうなるの?妊婦・プレ妊婦さんへ詳しく解説

現在妊娠中の人はもちろん、これから子供を授かりたいと思っている人も、最近テレビやネットのニュースを賑わせている「妊婦加算の廃止検討」という言葉が気になっていると思います。

そもそも、妊婦加算って何?という疑問から、いま妊婦の人やこれから妊娠を考えている人はどうしたらいいの?というところまで、説明していきます。

2018年12月20日追記

「妊婦加算」が2019年1月から凍結されることが、中央社会保険医療協議会で了承されました!

1月からということで、正式な日程などはまだ出ていないので、2018年12月から2019年1月中に妊婦検診など以外での医療機関を受診する場合は、以下の記事を読んで内容を確認しておいてください。

妊婦加算とは

2018年4月から実はスタートしていたのが、「妊婦加算」という制度です。

妊娠中の女性が医療機関の外来を受診した場合、初診料や再診料などの基本的な診察料に、「妊婦加算」として診察料金が上乗せされるというものです。

例えば花粉症の妊婦が受信した場合

| 通常 | 妊婦加算分 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 初診時 | 2,820円 (自己負担846円) |

750円 (自己負担225円) |

3,570円 (自己負担1,071円) |

| 再診時 | 720円 (自己負担216円) |

380円 (自己負担114円) |

1,100円 (自己負担330円) |

保険請求妊婦加算(初診時75点、再診時38点)ということなので、自己負担が3割の場合は750円の3割で225円、再診料の380円の3割で114円が追加で発生します。

例えば花粉症の妊婦が受信した場合

混同しそうですが、一般的に妊婦検診や分娩にかかる医療費は「自己負担」であり、保険外治療なので、妊婦加算の対象外です。また、妊娠すると歯が悪くなる人が多いことから、歯科診療も対象外となっています。

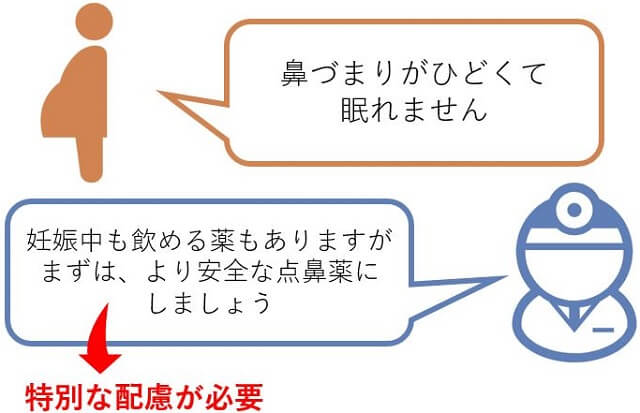

つまり、妊婦加算されるのは妊娠や出産以外に「治療」を必要とする内科や耳鼻科、眼科などの診察を受けた場合です。

さらに、休日や深夜、時間外も増額になります。

年末までにまとまるのは「決定」ではなく「今後の方針」

「妊婦加算」の狙いは当初、胎児への影響を考えると医師の高い専門知識が必要なため、難易度の高い診察技術への報酬として始まったものだそう。妊婦健診と歯科を除く全ての診察が対象です。

ところが、妊婦だからとコンタクトレンズの処方に妊婦加算を行ったり、後から妊婦と発覚したときに追加で料金を発生させたりという医療機関が発生し、問題が数多く起こってしまったことで、妊婦からの不満が勃発。

なんとスタートからわずか9カ月で、厚生労働省は「妊婦加算」の自己負担廃止の方針を固めたというものです。早ければ年内にも加算を凍結し、事実上の廃止とするかもしれない…とされています。

しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、まだ「凍結する」や「廃止する」といった限定ではなく、かもしれない…という不確定要素が大きいことです。

現在妊娠中の人は、どんな場合であれば妊婦加算されるのか、しっかりと把握する必要があります。

妊婦加算に関してのQ&A

京都府保険医協会の公式ホームページの中に、妊婦加算に関して分かりやすいQ&Aが記載されていたので、必要な項目だけ抜粋してみました。

Q.診察時には妊婦であるかが不明であったが、後日妊娠していることが判明した場合、 遡って妊婦加算を算定することは可能か。

A.診察の際に、医師が妊婦であると判断しなかった場合には、算定不可。

【ママエル編集部の見解は…】

つまり、後から妊婦だと発覚しても、さかのぼって医療費を請求することはできないということです。もし、前回の…などと言われた場合は、断固拒否しましょう。

Q.妊娠に直接関連しない傷病(感冒等)について診察を行った場合にも算定できるか。

A.算定できる。

【ママエル編集部の見解】

これが、コンタクトレンズの処方などでも妊婦加算をされてしまった原因です。薬などの処方以外の場合は、お腹が目立たない限り、妊婦であることを伝えない方が良いかもしれません。

ただし!飲み薬でも軟膏薬でも処方される場合は、赤ちゃんへの影響が懸念されるので、しっかりと伝えてください。自己判断は危険です。

Q.妊婦加算は、次の点数と併せて算定できるか。

(1)夜間・早朝等加算

(2)産科・産婦人科特例加算

A.

(1)併せて算定できる。

(2)併せて算定できない。

【ママエル編集部の見解】

夜間や早朝料金は通常の診察料金より割増しになっているにも関わらず、さらに妊婦加算がされるという非情っぷりです。

しかし、産科・産婦人科特例加算に関しては、妊娠出産のための検診と同意なので、加算することはできません。

医療機関でもまだ新しい制度ということもあり、誤った申請や請求をされてしまう可能性もゼロではありません。

ここには記載がありませんでしたが、先述の通り「歯科」は対象外です。歯の治療などの時に請求された場合には、妊婦加算対象外であることを伝えてください。

自分でしっかりと「妊婦加算」に関して把握し、おかしいと思った場合にはしっかりと確認するようにしましょう。

存廃は2020年の秋以降に検討!出産助成金や補助金を活用しよう

制度や法の施行に関しては、すぐに実行されるわけではありません。

しかも、医療サービスの値段である「診療報酬」に関しては2年に1度の改定であるため、即廃止とならないのが現状です。

負担をできる限り減らすためにも、妊娠や出産関連でもらえる助成金や会社からの補助金をしっかりと活用しましょう。一般的な助成金や補助金は以下になります。

| 助成金・補助金の名称 | 内容 |

|---|---|

| 出産育児一時金 | 出産費用を自治体が負担してくれる。最大は42万円だが、自治体により金額は異なる。 |

| 出産手当金 | 雇用保険などの場合、出産時に祝い金がもらえる |

| 育児休業給付金 | 働く女性が育児休業に入った場合に給付される |

| 妊婦健康診断受診票 | 妊婦の健康診断などが無料になる |

| 児童手当 | 子どもの数に応じて月5,000~1万5,000円が支給される |

| 乳幼児の医療費助成 | 子どもの医療費が無料、もしくは安くなる。金額は自治体により異なる |

また、妊婦の健診費用は医療費控除の対象です。1年間にかかった医療費が「課税標準の5%」、もしくは「10万円」のどちらか低い金額を超えると還付されます。

また、その際は病院までの交通費や入院にかかる費用も対象になるので、医療費の領収証や交通費に関してはしっかりと記録しておき、確定申告をするようにしましょう。

まとめ

自民党の党本部で開かれた厚生労働部会(厚労部)では、厚労部会長の小泉進次郎議員が「妊婦への丁寧な診察をしている医療機関への対応は大事」という、妊婦加算の趣旨に理解を示しながらも、「そのための費用を妊婦が負担するのは容認できない」としています。

少子化が叫ばれるなか、女性が妊娠をし、赤ちゃんをお腹の中で育て、母子ともに健康な状態で出産を迎えるのは、本当に大変なことです。女性が安心して妊娠や出産ができるよう、国や自治体のサポートが必要だと思います。

今後もこのニュースの動向を見守りつつ、医療機関も妊婦も納得し、安心できる対策を取ってくれればと切に願います。

~2018年12月20日追記~

施工からわずか9ケ月、2019年1月から「妊婦加算」が凍結されることが、中央社会保険医療協議会で了承されました!妊婦だからという理不尽な理由で、医療機関の受診料が割高になることはなくなります。

しかし、了承されたのは「1月から凍結する」ということだけで、1月1日から加算がなくなるかは正式な発表が出ていません。

ホットな話題だけに、変更などがあればすぐニュースで発表されると思いますので、新しい情報が入り次第、記事も更新していきますね。