小学校でのプログラミング教育が2020年にいよいよ開始!その具体的な内容とは?

「プログラミング教育」と聞くと、IT業界やエンジニアの狭き門をくぐるための教育のような印象を受けますが、プログラミング用語を覚えるようなことが目的ではありません。

プログラミング教育を義務教育段階の教育現場に取り入れた文部科学省の目的や狙いも含め、具体的な学習内容や使用教材などについて詳しくみていきましょう。

小学生へのプログラミング教育にだけでなく、中高生向けの学習内容についても触れていますので、ご兄弟のいる保護者の方も参考にしてみてくださいね。

プログラミング教育とは

2020年から、小学校でプログラミング教育が必修化されます。

しかし、プログラミング教育と言っても、プログラミング用語を覚えることが目的ではありません。

では、小学校の授業の中にプログラミング教育を必修化して取り入れた文部科学省には、一体どのような目的や狙いがあるのでしょうか?

プログラミング教育の背景

情報化の進展により、人々の生活や社会を取り巻く環境が大きく変化し、将来の予測をすることが非常に難しくなっています。

日本でも多様化する社会に対応するために、情報や情報技術などを主体的に活用していく力や、情報技術をひとつの手段として活用していく力をつけることが重要とされています。

また、子どもたちが将来どのような職業に就く場合にも、「こういうふうにしたい」という考えを実現するための論理的考え方である「プログラミング的思考」を育んでいく必要性があると考えられているのです。

そのため、小・中・高等学校を通じて、プログラミング教育の実施を、子供たちの発達の階段に応じて位置付けていくことが求められています。

こういった背景があり、文部科学省は、小学生からの早期教育実施のためにプログラミング教育を必修化させたのです。

狙い・目的

プログラミング教育の狙いや目的は、大きく分けて下記の4つと言われています。

(2)プログラムの働きをよく観察し、その良さを知り、情報社会がコンピュータなどの情報技術によって支えられていることに気付くことができる情報教育をすること。

(3)コンピュータなどを上手に活用することで、身近に起こった問題を解決したり未然に防いだり、今よりさらに良い社会を築こうとする態度や考え方を育むこと。

(4)プログラミングを通じて、プログラミング教育以外の教育課程で、学びをより確実なものとすること。例えば、国語・算数などの各教科。

プログラミング的思考とは

「こういうふうにしたい」と希望していることを実現するため、物事のひとつひとつの動きをよく知り、どのような動きの組み合わせがベストなのか、どこをどのように改善すれば良いのかを論理的に考えていく力のことです。

そもそもプログラミングとは?

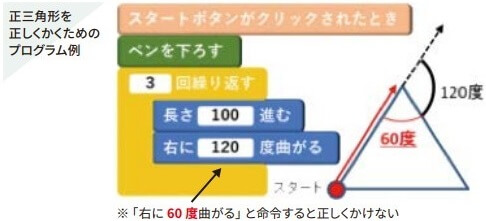

紙の上に作図する場合の例を挙げてみましょう。

※引用:文部科学省

正三角形がもっている「辺の長さが全て等しい」、「角の大きさが全て等しい」、「円に内接する」、「中心角の大きさが全て等しい」のような性質を、1つひとつ分解して考え、1つひとつをコンピューターに指示することがプログラミングです。

プログラミング的思考とは「論理的に考える力」

上記の例であれば、正三角形を作るのに「必要な動きを1つ1つ分けて考える」「動きに応じた命令をする」「それらを組み合わせる」など、試行錯誤を行う中でプログラミング的思考を働かせていることになります。

プログラミング的思考とは、「こういうふうにしたい」と思うことを実現するために、物事の動きをひとつずつよく理解し、どのような動きの組み合わせが良いか、どのように改善すれば良いかを考える論理的思考力のことです。

小学校のプログラミング教育

これまで小学校のプログラミング教育は学校の判断の下にありましたが、2020年からは必修になり、算数や理科などの授業や、総合的な学習の時間において、プログラミングを取り入れた学習をおこなうことになりました。

主な内容は、プログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な倫理的思考力を身につけるための学習活動です。

「小学生向けのプログラミング教育」とひとくちに言っても、学年が違えば学習内容も大きく違っています。

低学年では動画なども取り入れ、ゲーム感覚で学びはじめられる子供向けの教育環境を整えようと先生方が尽力しています。

また高学年になると、各教科の授業内容に絡めた少し深い内容の学びが増えていきます。

では、実際にどのような学習方法で倫理的思考力を身につけているのか、みていきましょう。

実施事例

算数の場合

プログラミングツールを使い、辺の長さと角度をキーボードで打ち込んで指定し、パソコンの画面の中に正多角形を作図します。

音楽の場合

タブレットでプログラミングツールを使い、簡単なリズムを演奏したり、反復したリズムを作ったりとゲーム感覚で学びます。

小学校で使うプログラミング教材の一例

小学校で使用するプログラミング教材は、主に下記の4つです。

パソコンの購入を検討している方は、学びで使用するツールや使用したいソフトなどの動作環境なども確認しつつ、パソコン選びをおこなってくださいね。

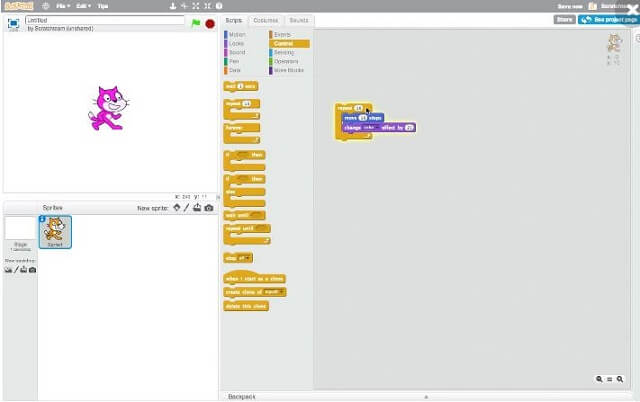

スクラッチ

選択することでストーリーが変わるインタラクティブストーリーを作ったり、アニメーションやゲームも作ったりすることができます。

仕上がった作品をオンラインで共有することもでき、楽しみながらクリエイティブな思考や協調性を養うことができるツールです。

教育機関で最も多く取り入れられているツールと言えるでしょう。

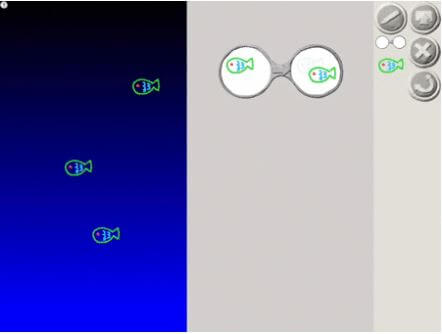

ビスケット

とても単純なプログラムから、複雑なプログラムまでを作ることができるプログラミングツールです。

つまずきやすい最初の段階にもよく配慮がなされていて、難しいことを覚えなくても直観力や観察力を使って、アニメーションや絵本、ゲームなどを作ることができます。

動画を見て遊び方を学んだり、販売されている入門書と併せて楽しんだりすることも可能です。

東京を中心にワークショップやイベントも開催しているので、ツールの中でつながった友達と仲良くなれるチャンスもあります。

スモウルビー

スモウルビーは、「Rubyプログラミング少年団」が開発しているソフトウェアで、利用者の目的にかかわらず、ソースコードを使用や再利用、調査や修正、拡張、再配布が可能なオープンソースソフトウェアです。

はじめてツールを触る子供たちでも難しい文の構造や組み立てを覚えずに、簡単な操作でRubyのプログラム作りを体験し、学習できることを目的として開発が続けられています。

島根県松江市を中心に活動する「Rubyプログラミング少年団」では、ワークショップや体験イベントもおこなっているため、松江市在住であれば先生に直接疑問を投げかけたり、近くに住む友達とつながったりすることも可能です。

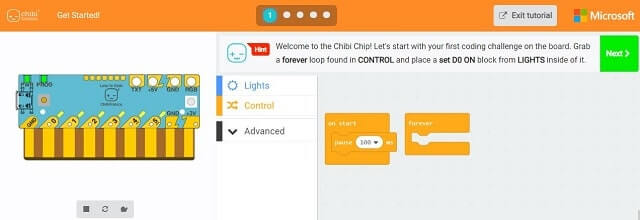

メイクコード

マイクロソフト社が開発した、プログラミング環境です。

小学生を中心に世界中でブームになっている「マインクラフト」の、砂場のように自由に遊べるサンドボックス型を体験しながらプログラミング的思考力を高めることができる人気のツールです。

ゲームをしているような感覚で、高さや奥行、幅などを把握する必要があるため、頭の中で立体物を自由にイメージできる空間認識能力身につきます。

中・高のプログラミング教育

中学校

技術分野では、小学校で学んだことよりもプログラミングに関する内容が倍増すると言っていいでしょう。

ネットワークを利用し、新聞やテレビ、雑誌などの従来メディアとの情報のやりとりのように一方通行ではない、情報の受け手側からも何かの働きかけができる双方向性のあるコンテンツのプログラミングについて学びます。

高等学校

すべての生徒が必ず履修する科目として「情報Ⅰ」、選択科目として「情報Ⅱ」が新設されます。

| 情報Ⅰ | データベースの基礎や、情報セキュリティを含むネットワークなどについても学ぶ |

|---|---|

| 情報Ⅱ | 選択科目になっていて、専門的にプログラミングを学ぶ。プログラミングなどについてさらに掘り下げ、発展的に学べる |

家庭でもプログラミング教育の予習や復習がしたい場合には、ロボット教室に通ったり、パソコンにソフトを入れたり、無料のiPhoneアプリを入手して学んだりする方法もあります。

まずは、アプリを使ってゲーム感覚で学んだり、ブロックを使ってロボットを作ったりするような取り組みやすい内容からはじめ、焦らずじっくりと基礎を身につけていくことをおすすめします。

ビジネスに通用するようなスキルを学べる教育訓練を受けることで、立派なIT人材やデジタル技術者となれる可能性も高まりますが、焦りは禁物です。

しっかりと基礎が身についたとき、将来どのような職種を選択したいか、お子さんと話し合い、もっと深く学ぶべきかどうかを選択してみましょう。

まとめ

2020年に小学校のプログラミング教育が必修化されることや、IT教育を推進する時代の流れに対応しようと、ロボット教室へ通わせたいと考える保護者の方も増えています。

まずは家庭で手軽にプログラミングに触れさせてみたいという保護者の方は、プログラミングを学ぶことができる、iPhoneアプリなどもおすすめです。

また、ロボット教室へ通うことを検討している場合は、今回紹介した、文部科学省がプログラミング教育を必修化した背景や目的、ねらいや学校教育の中での指導案などを参考にしながら教室を選んでみてくださいね。